1. 2024年3月、株式会社ライオンハートはオフィスを移転しました

少し時間が経ってしまいましたが、この場を借りて移転の経験を改めてシェアしたいと思います。

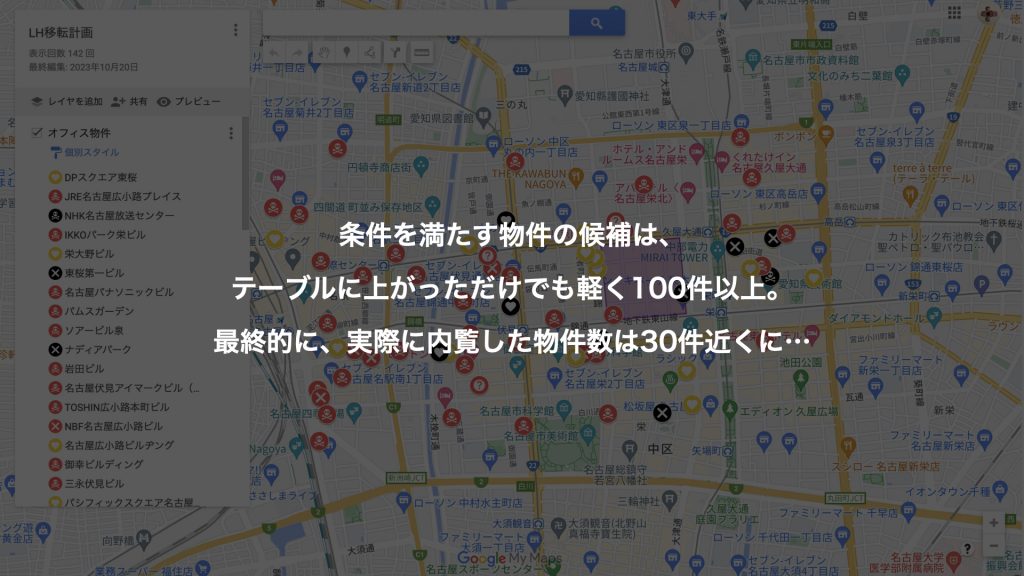

新しいオフィスを探し、物件提案を受け、内覧し、候補を比較。

オフィスデザイン会社からヒアリングを受け、提案をもらい、毎週の打ち合わせで内容を詰める。

B工事やC工事の違いや施工のポイントを知り、家具選定に悩む——まさにお客様が経験するのと同じ「顧客体験」を、自分たちが味わいました。

その過程で、ヒアリングの質が提案の質に直結することや、コンペの評価方法、業者選定の難しさなど、多くの気づきがありました。

そして移転後、お客様を招いたお披露目会を開催。

そこで自社の移転プロジェクトについてシェアさせてもらいました。

これが参加企業に強いインパクトを与え、

「ここまで深く考えて移転を進めるのは重要だが、自社とオフィスデザインの会社だけではできない」

という声とともに、LHへの相談が入るようになりました。

この経験が、後に私たちが提供するオフィスブランディング事業のきっかけとなったのです。

そして改めて感じたのは——多くのオフィス移転が、未来につながる設計になっていないという現実です。

2. その移転、本当に未来につながっていますか?

多くの企業がオフィス移転を決める理由は、だいたい似ています。

「手狭になった」「設備に不満がある」「古い建物で耐震が不安」「採用で不利」。

確かに正当な理由です。しかし、これはあくまで“引っ越しのきっかけ”に過ぎません。

本当に重要なのは、その先にある目的です。

なぜその立地なのか?

なぜその物件なのか?

なぜそのデザインなのか?

この「なぜ」に答えられない移転は、どれだけ費用をかけても“箱を変えただけ”で終わります。

3. ヒアリングの質が、そのまま成果の質になる

私たちが複数のオフィスデザイン会社に相談した際、最も驚いたのはヒアリングの浅さでした。

表面をなでるような質問が続き、「この程度の要件定義で、本当に良い提案ができるのか?」という不安が募ります。

そしてその不安は的中しました。出てきた提案の品質は、ヒアリングの深度に比例して低く、コンペ参加企業のどれも選ぶことができませんでした。(最終的にはその中の1社を選びましたが)

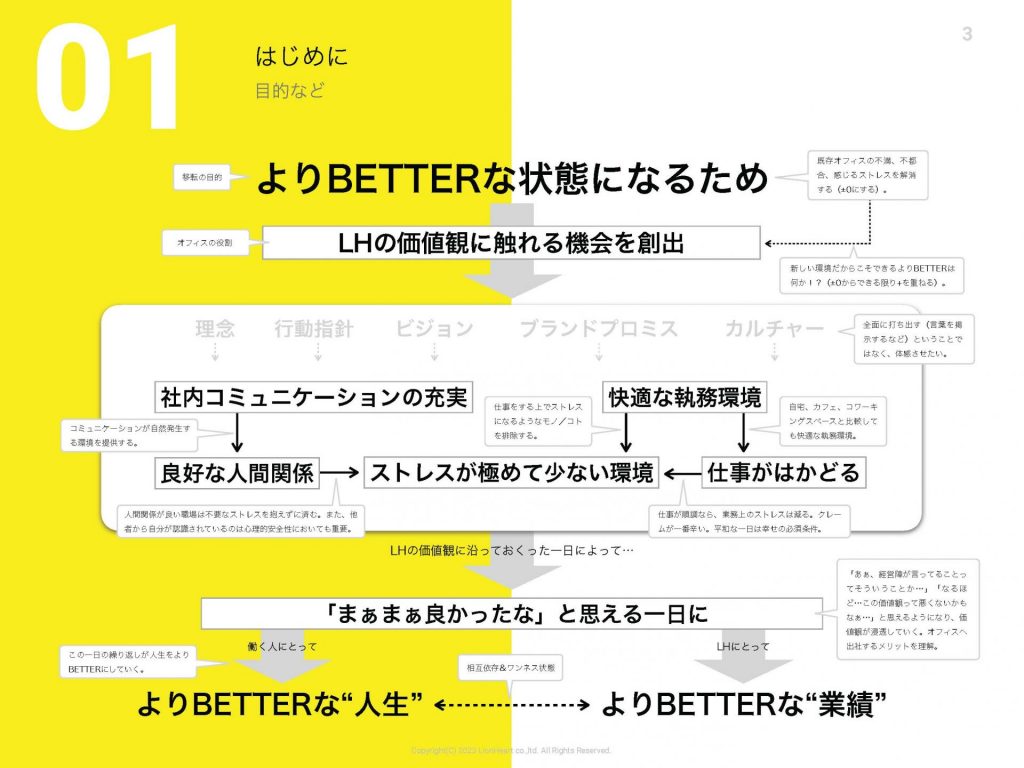

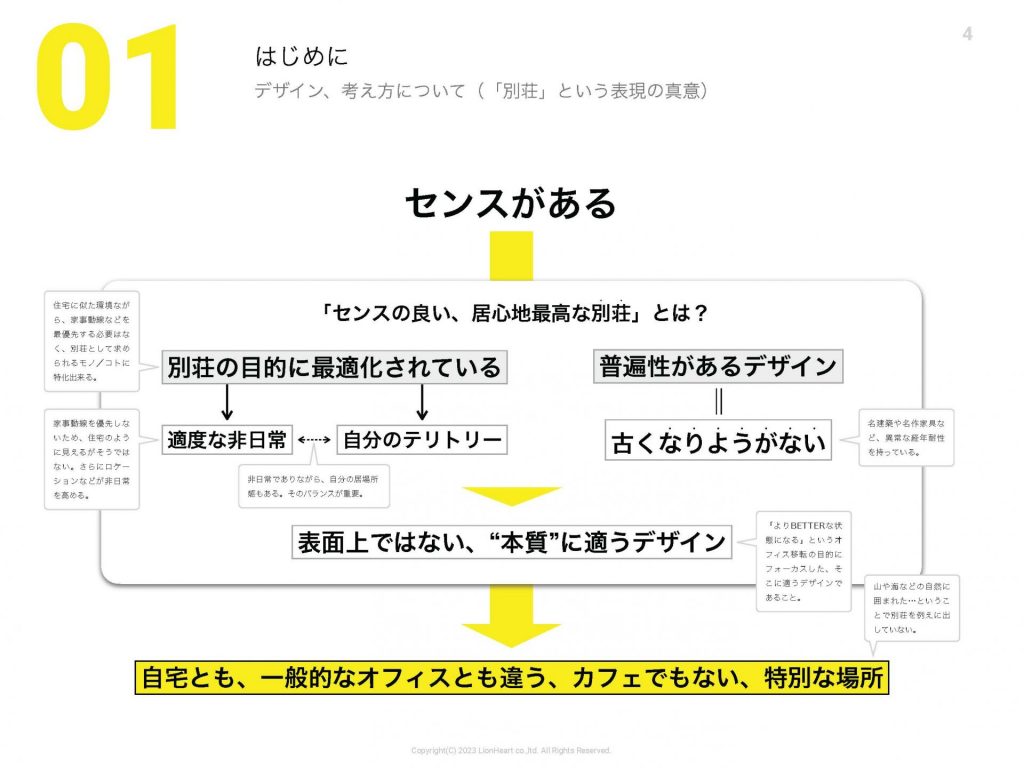

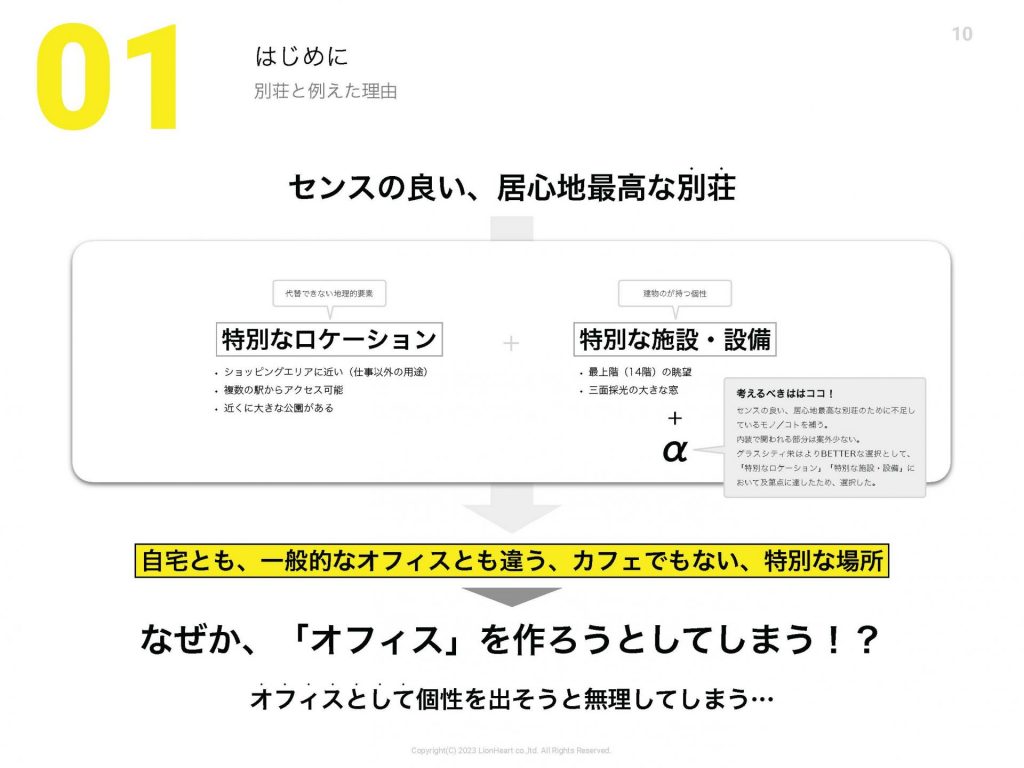

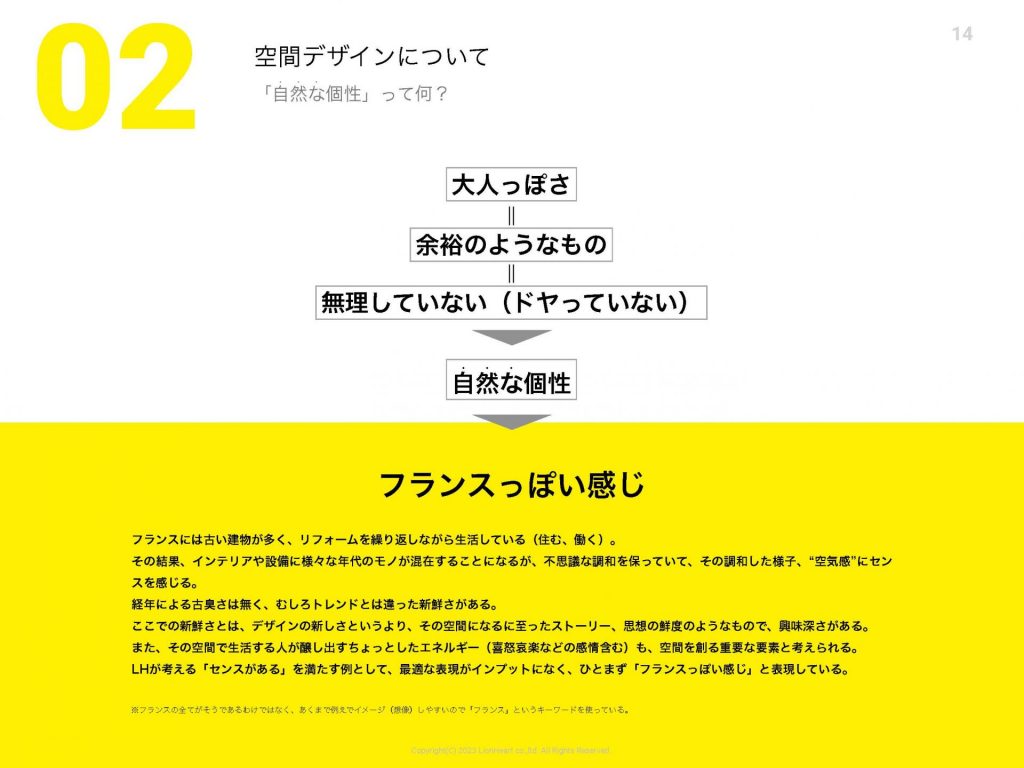

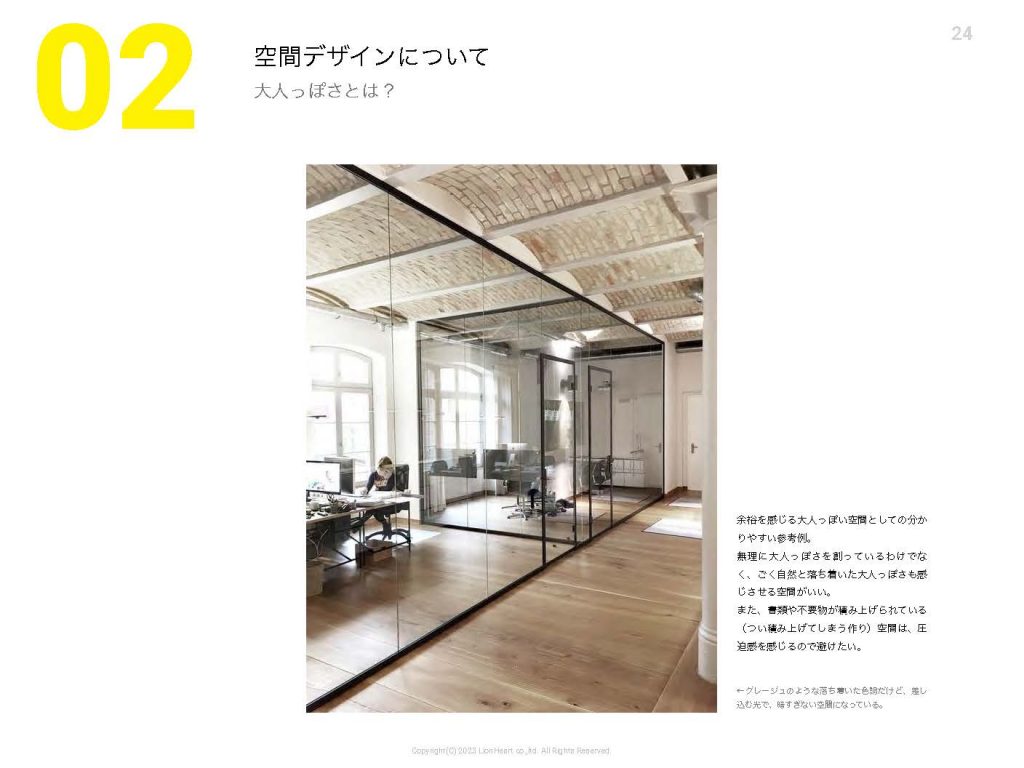

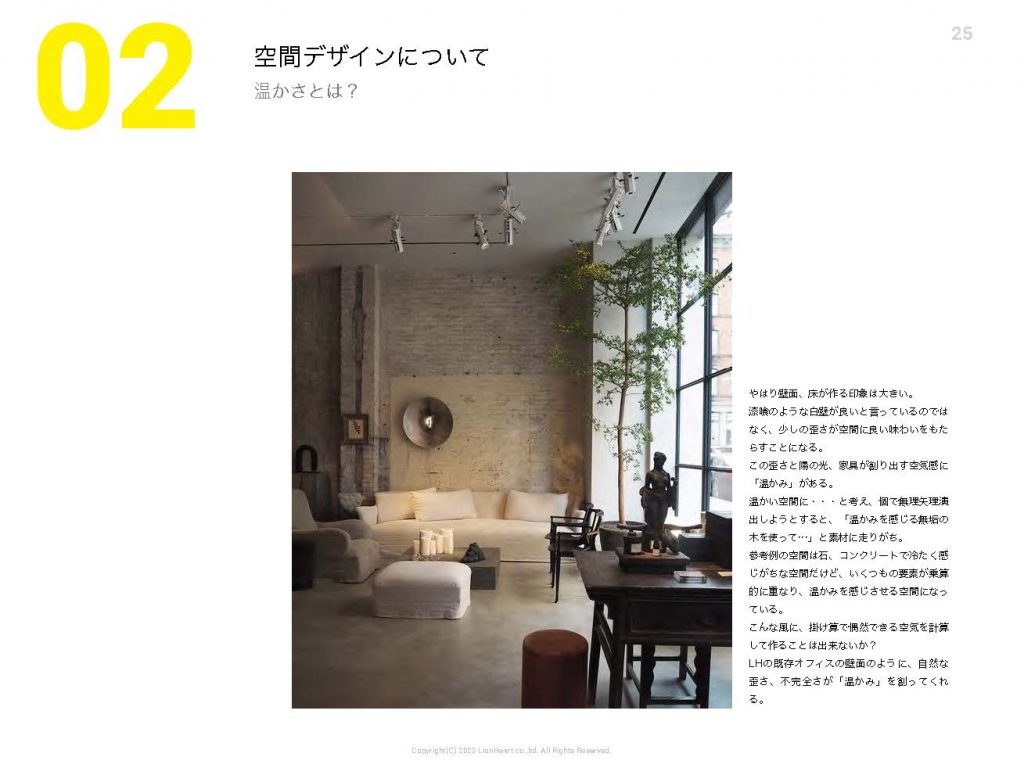

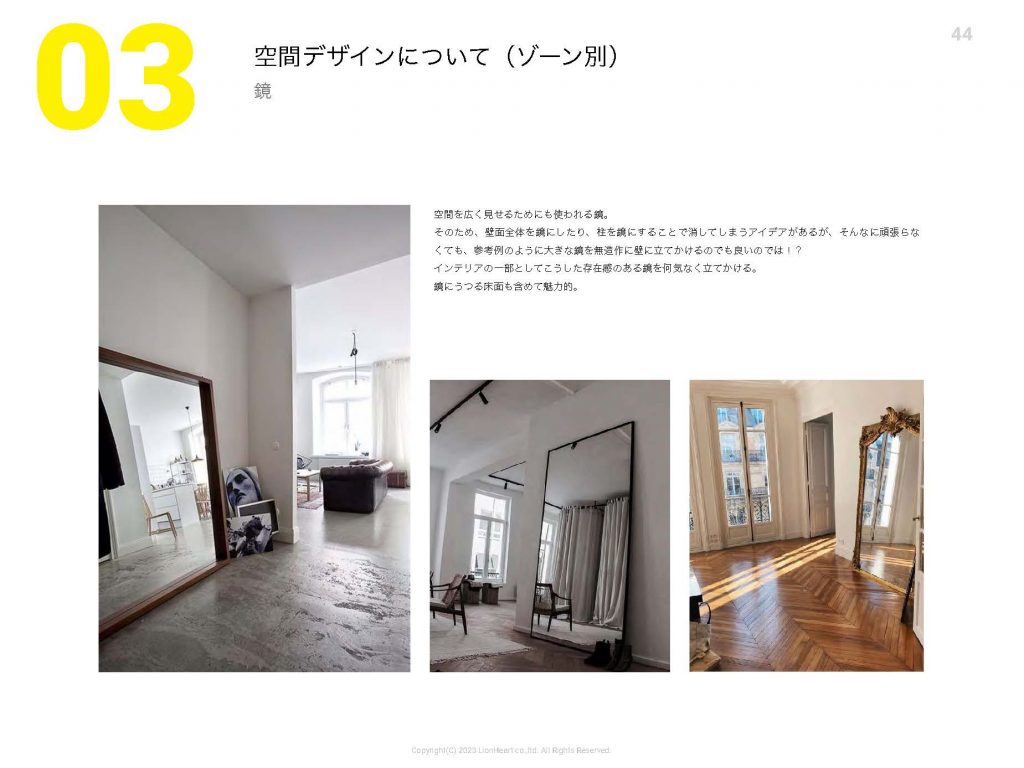

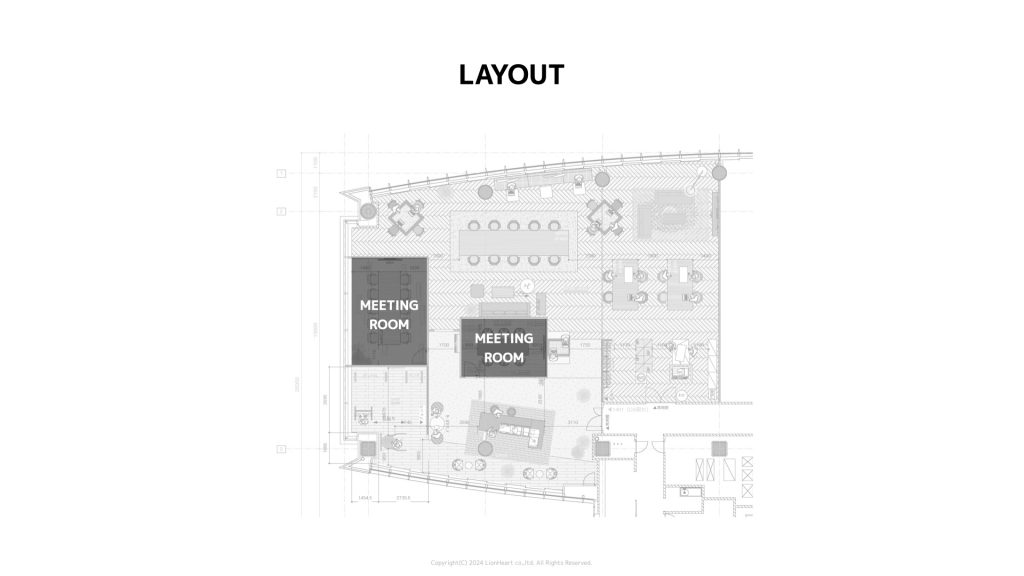

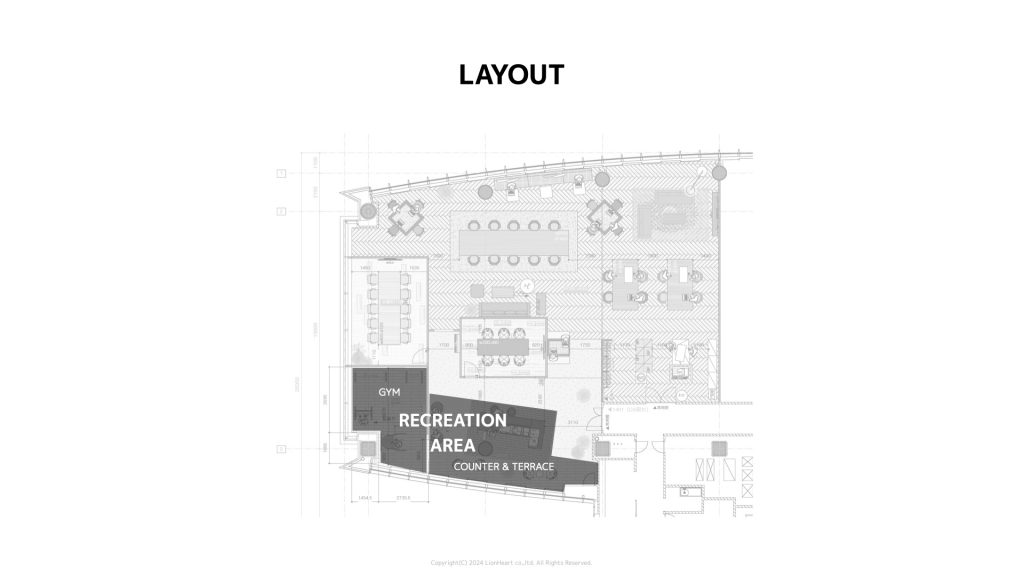

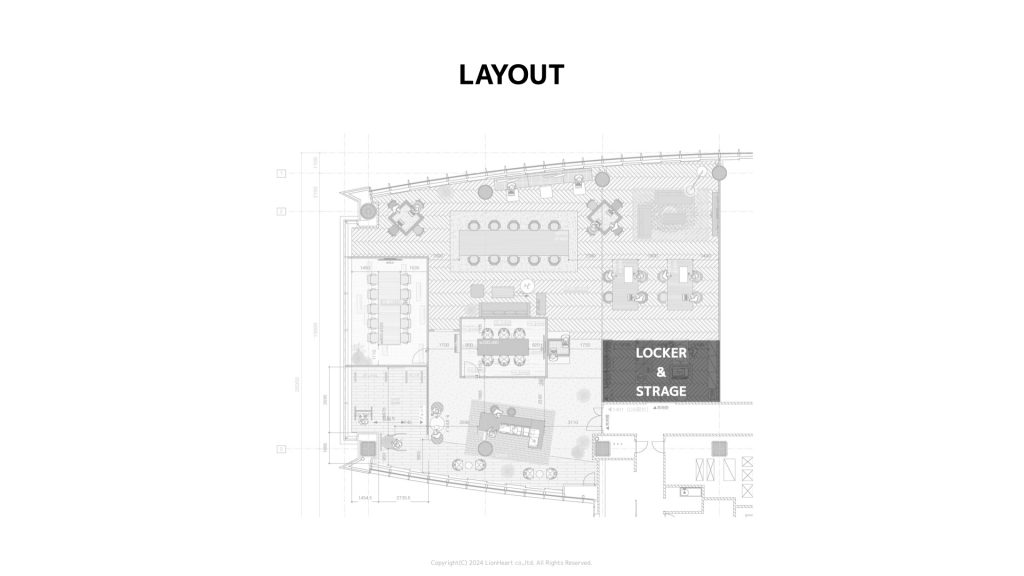

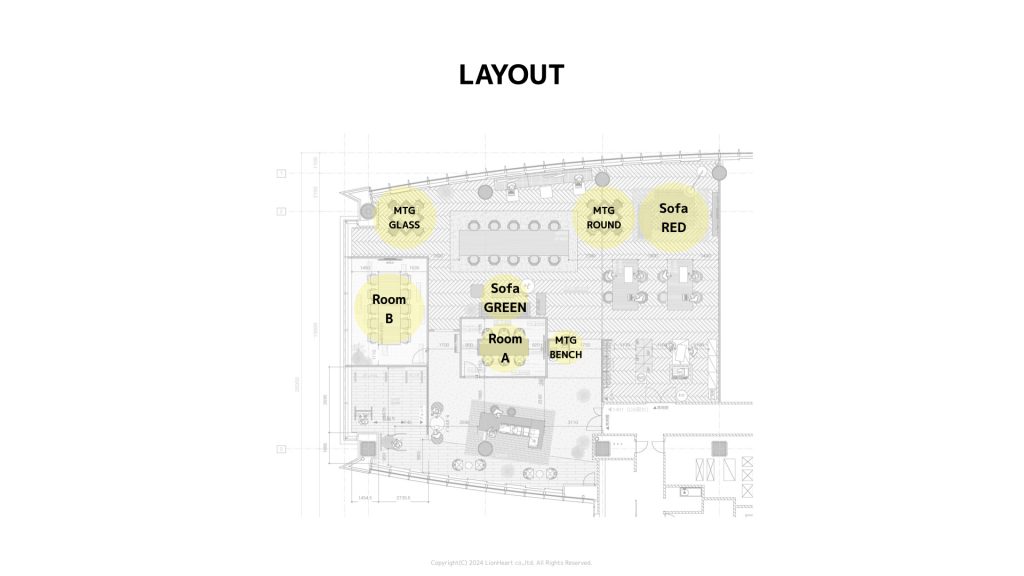

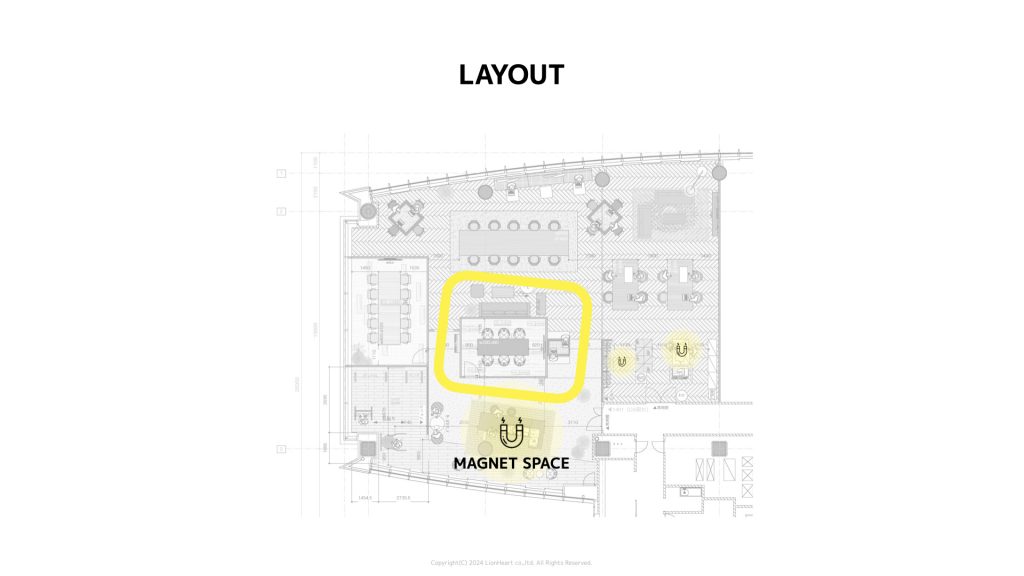

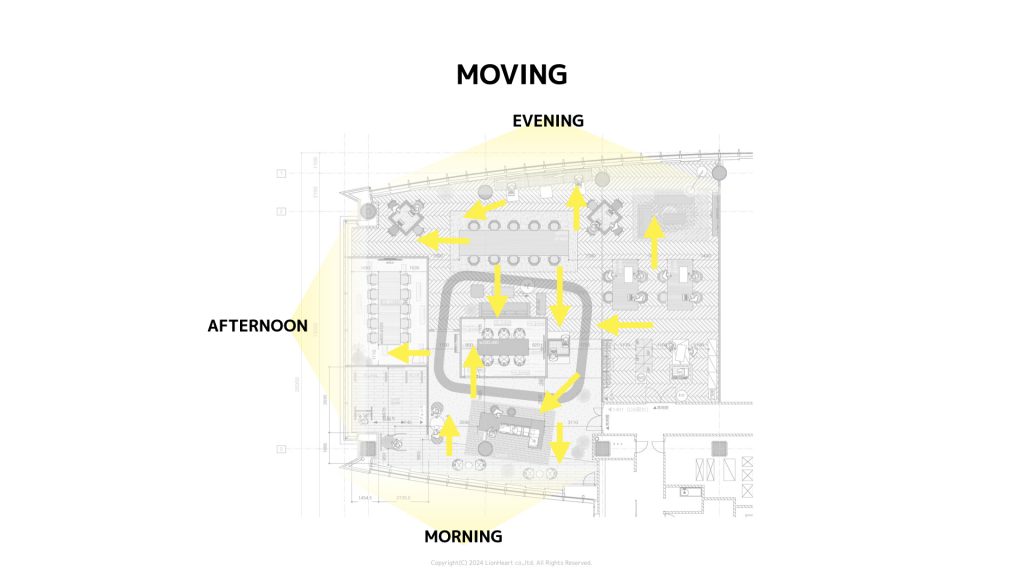

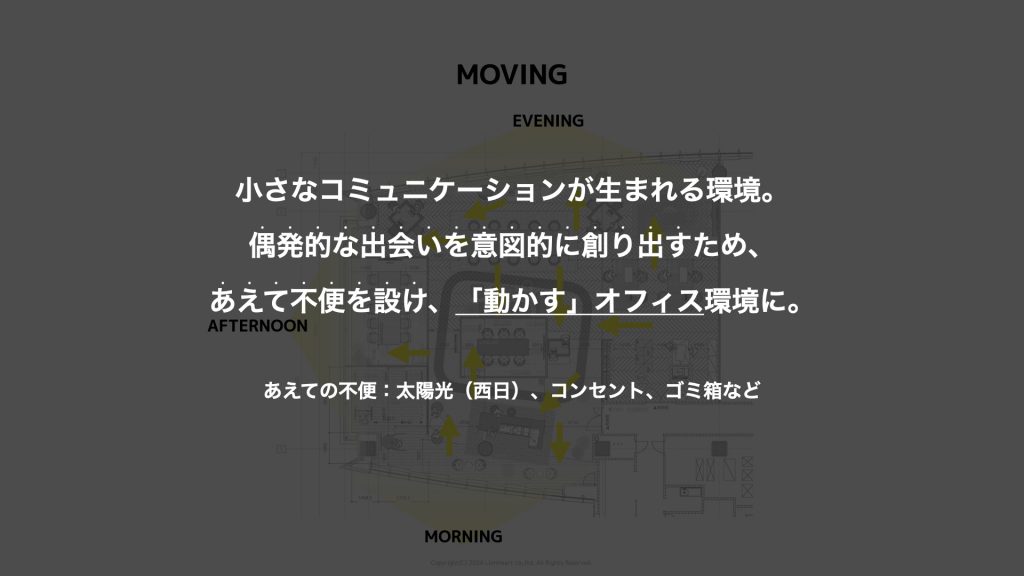

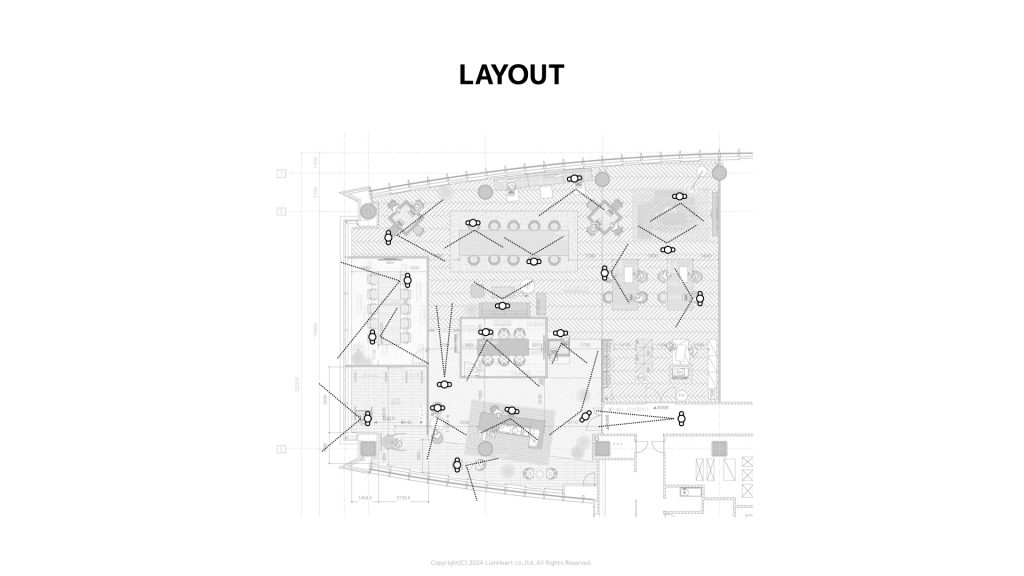

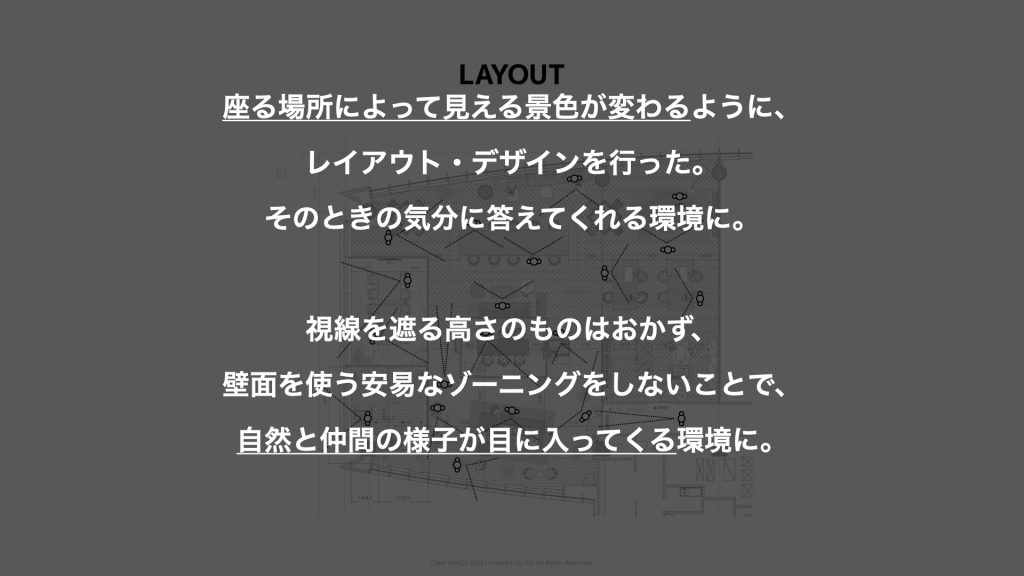

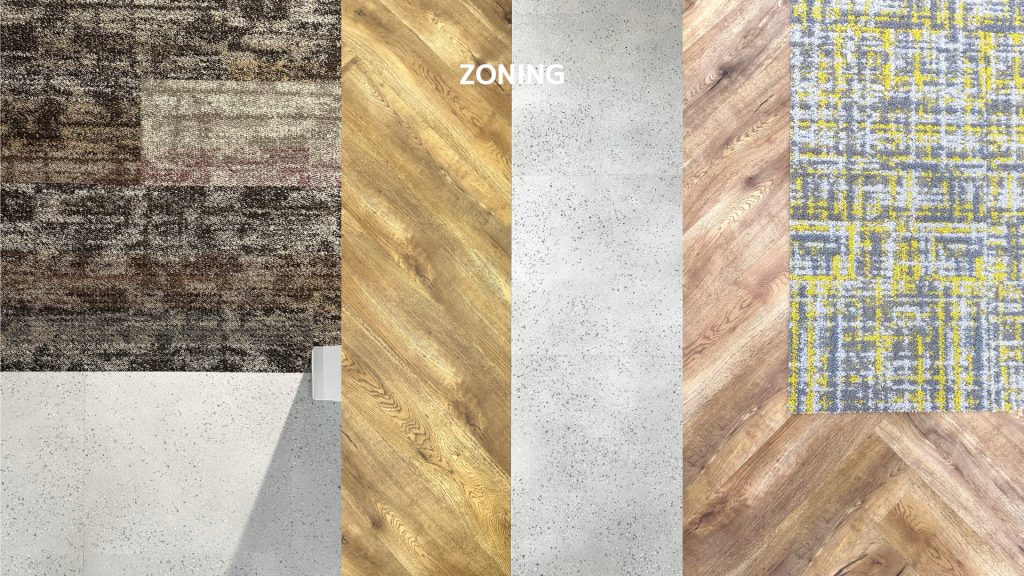

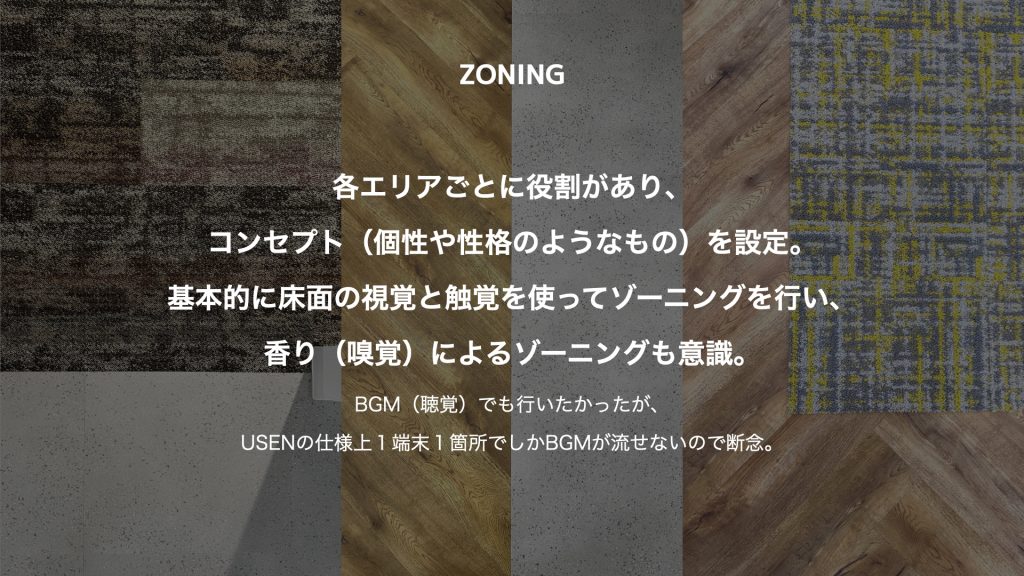

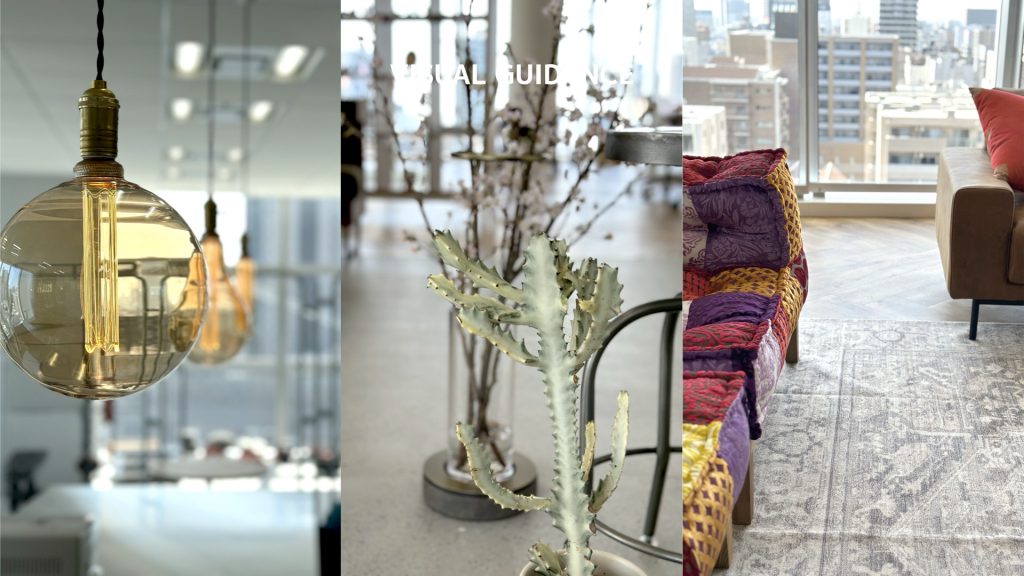

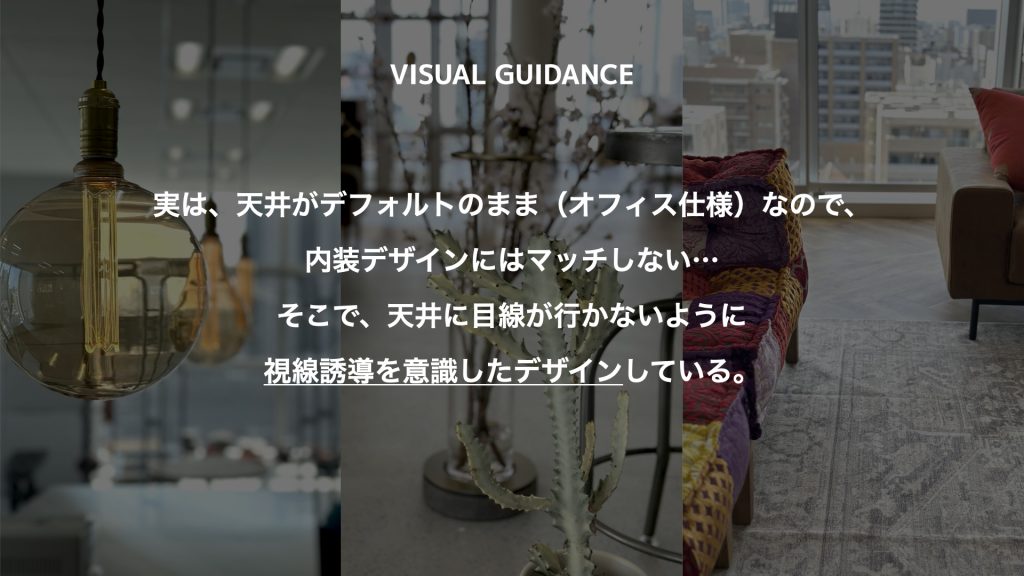

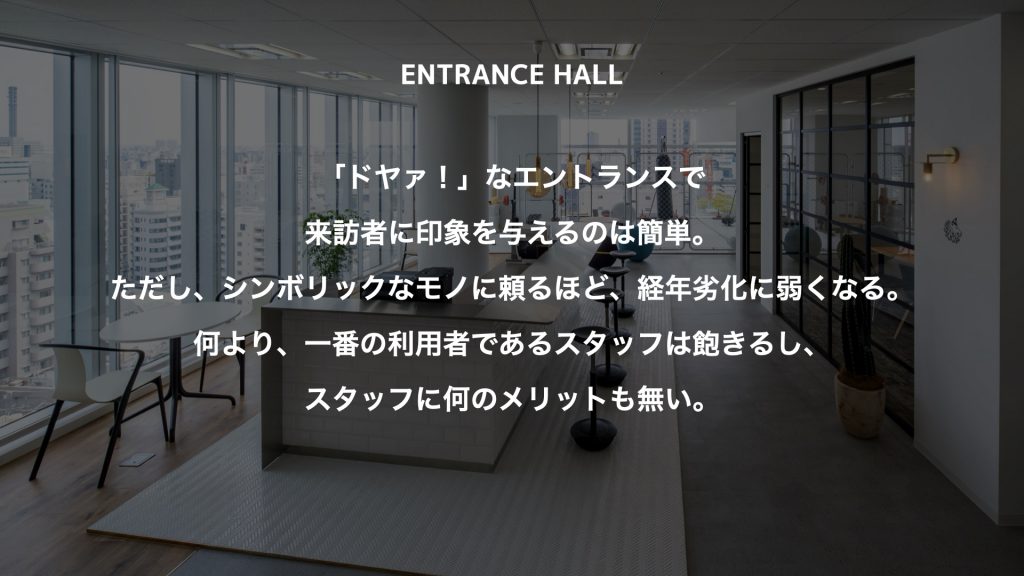

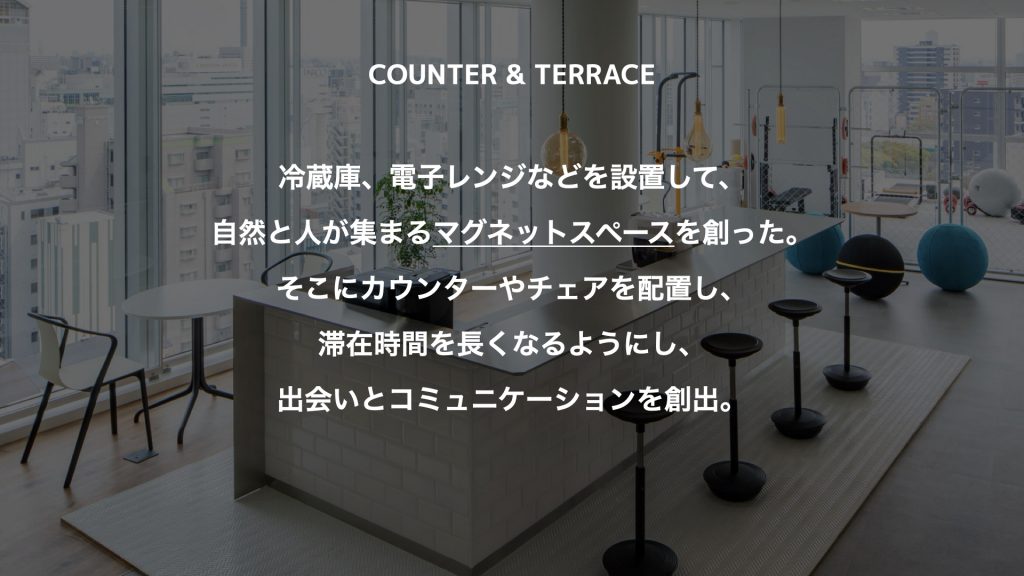

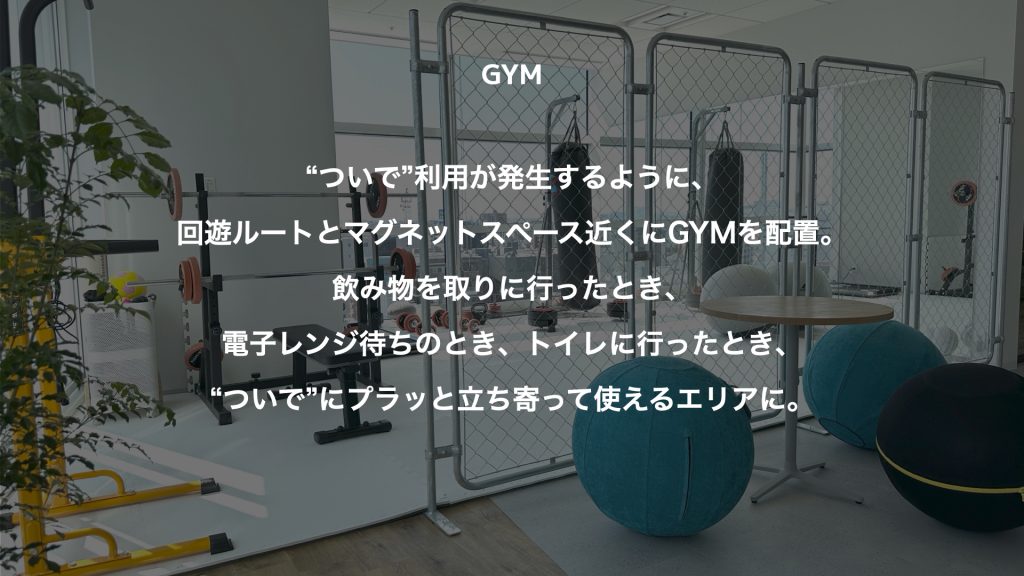

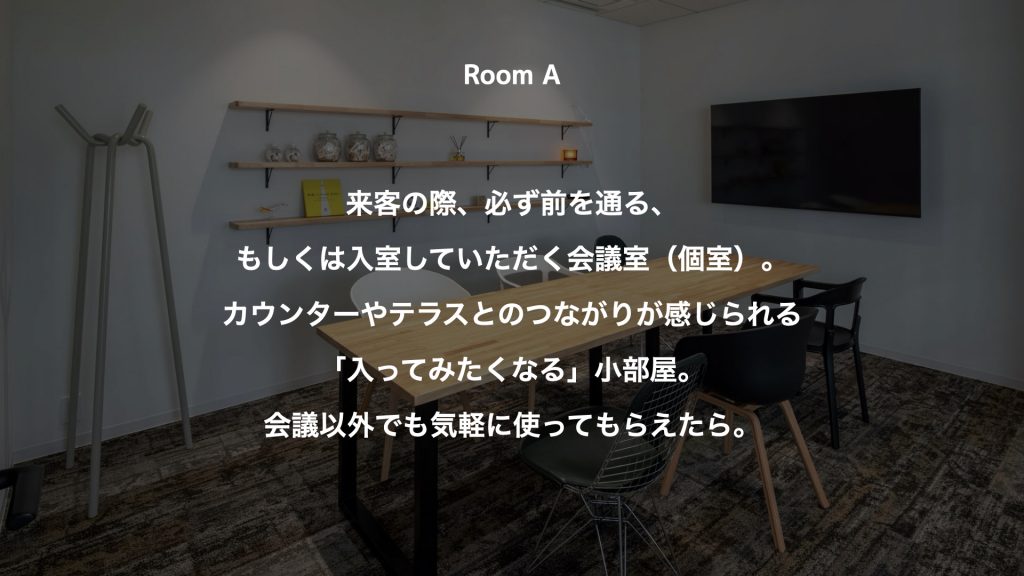

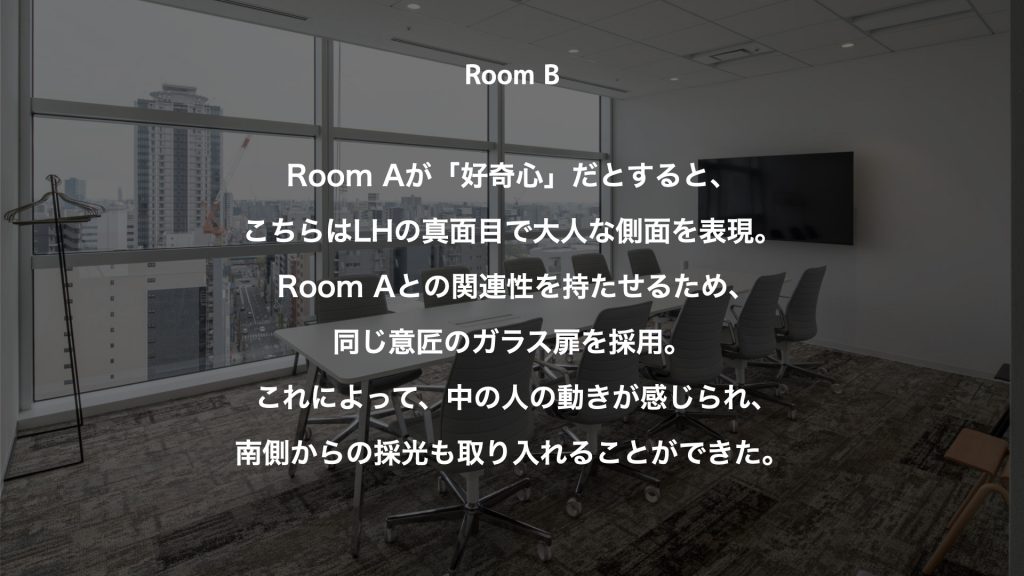

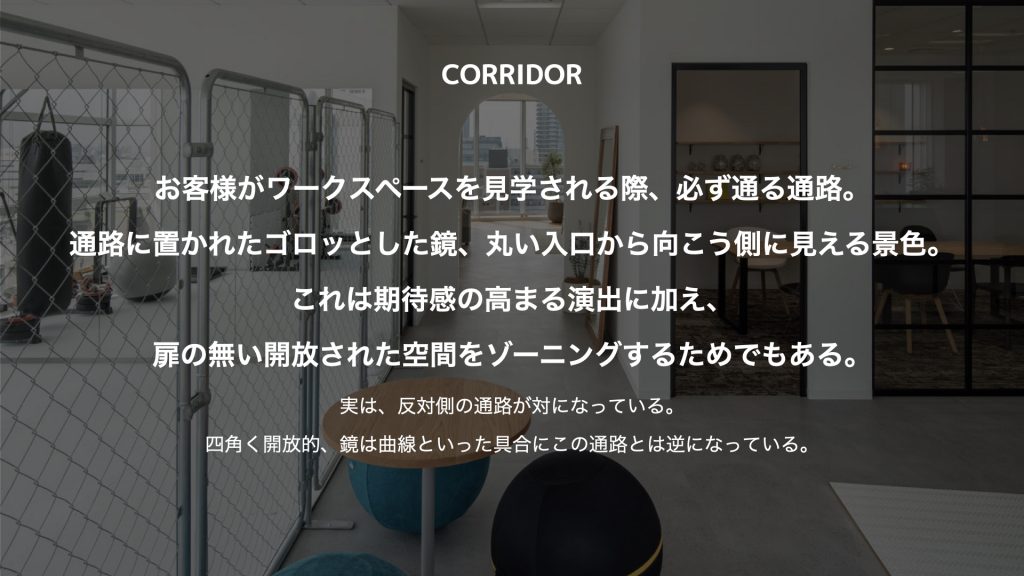

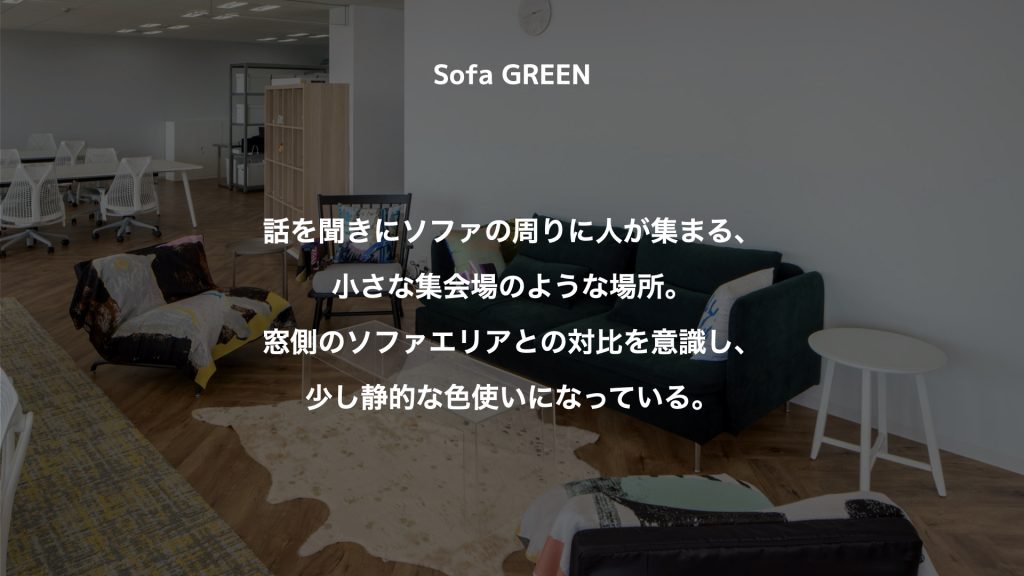

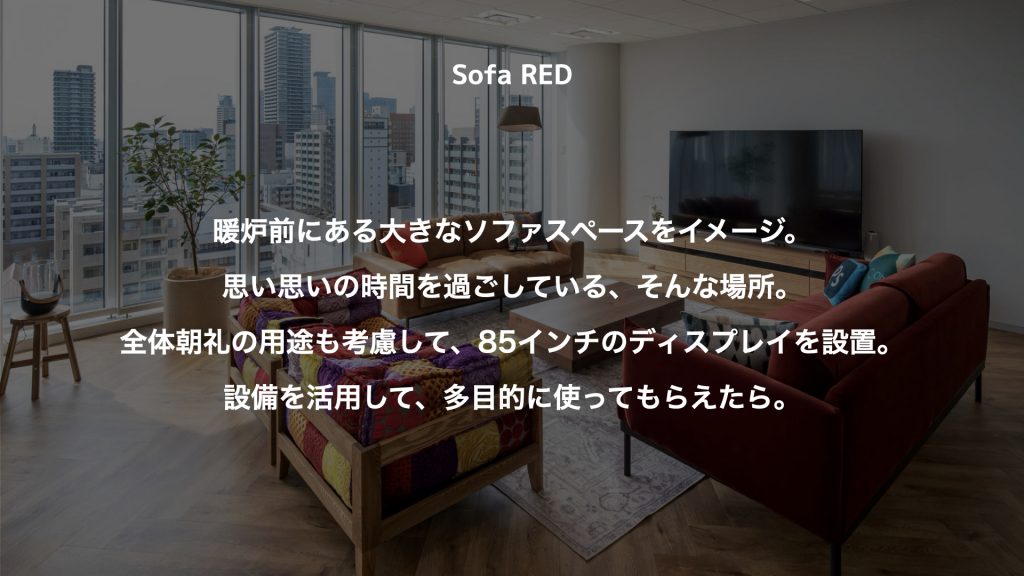

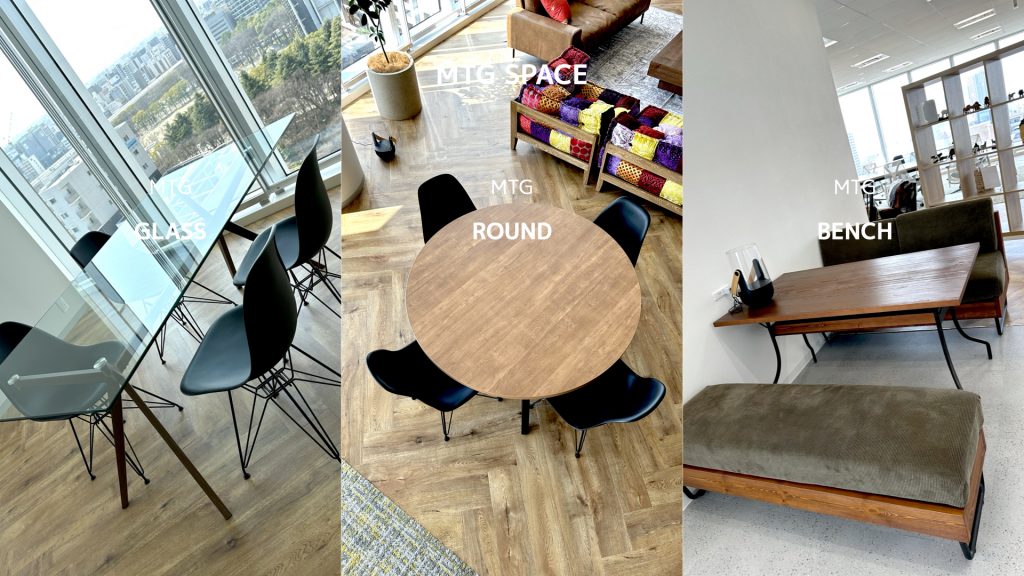

パートナーとして選んだ会社に対しては、私たちの目的やオフィスの役割について改めてスライド資料を作成し、1時間かけてプレゼン。※下記の画像が資料の一部抜粋です。

ようやく認識を合わせることができましたが、このプロセスは一般的な施主企業にとっては難易度が高く、結果として「なんか違う…」と感じる提案が出てきてしまう原因になります。

私たちは日頃からヒアリングに力を入れています。

潜在的な課題の抽出まで踏み込み、施主側の理想状態や、その背景にある感情まで言語化する——これこそが私たちのヒアリングで提供できる価値です。

だからこそ、今回はオフィスデザイン会社のヒアリングの浅さがより際立って感じられたのかもしれません。

オフィスブランディング事業を始めてからも、いくつもの内装デザイン会社と仕事をしましたが、ヒアリングのレベルはどこも似たりよったり。

理想状態や背景感情の掘り下げはほとんどなく、結果として提案は設備や席数の話に終始し、企業のビジョンや目的と紐づかないものになります。

この失敗経験から、「ヒアリングの質が、提案の質を決める」という確信がより強固になりました。

そして同時に、この部分こそが私たちが使うオリジナルフレームワーク『LHメソッド』の最大の強みであることを再確認したのです。

4. LHメソッドで「オフィスの存在意義」を再定義

私たちはブランディング会社として、課題抽出に使うオリジナルのフレームワーク——LHメソッドを持っています。

これは、ヒアリングの深掘りと展開によって質の高い情報を引き出す、非常に強力なツールです。

LHメソッドはブランディング事業だけでなく、すべての事業で活用しています。

それどころか、LHの経営そのものにも応用しており、シンプルでありながら汎用性の高いフレームワークです。

今回の自社移転でも、このLHメソッドを適用しました。

経営層と現場双方からの徹底的なヒアリングを通じて、「なぜ移転するのか」だけでなく、「そもそも自社にとってオフィスとは何か」という存在意義や役割まで定義することができました。

結果として、

- 理念、ビジョン、行動指針、カルチャーを日常の中で伝える装置

- 立地、物件、内装のすべてを目的に紐づける設計指針

という明確な軸が生まれ、移転全体が一本のストーリーとして構築されたのです。

5. 立地・物件・内装が一本のストーリーになる

立地選定

選んだオフィスビルは複数駅からのアクセス可能で、大型公園隣接する立地。

周囲には飲食店が多くランチの際の選択肢が豊富。

また、徒歩圏内に商業エリアがあり、仕事終わりに立ち寄ることもできます。

通勤のストレスをできる限り減らすということが実現できる立地でした。

物件選び

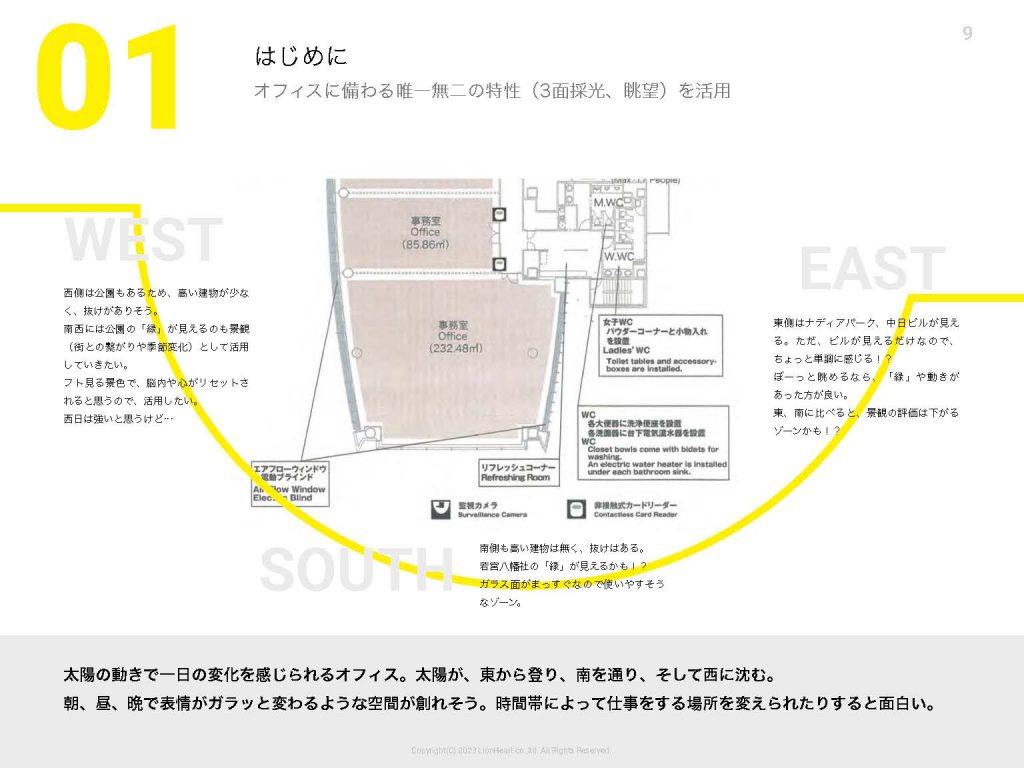

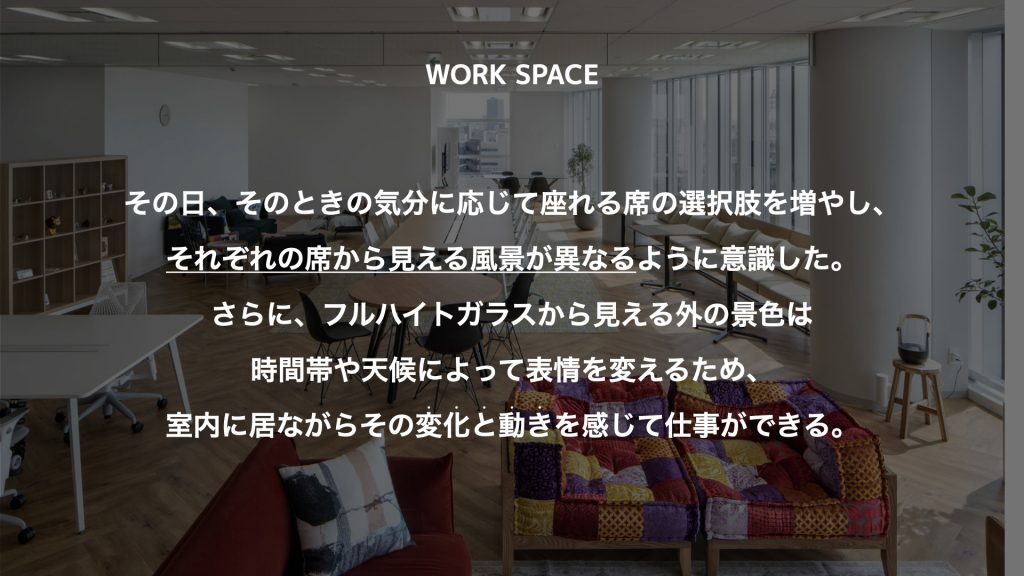

最上階14階の眺望、フルハイトのガラス窓は三面採光で高い開放感と特別感を兼ね備えた空間。

ただ通いやすいだけでなく、「そこで過ごす時間をよりBETTERにする」条件を満たしていました。

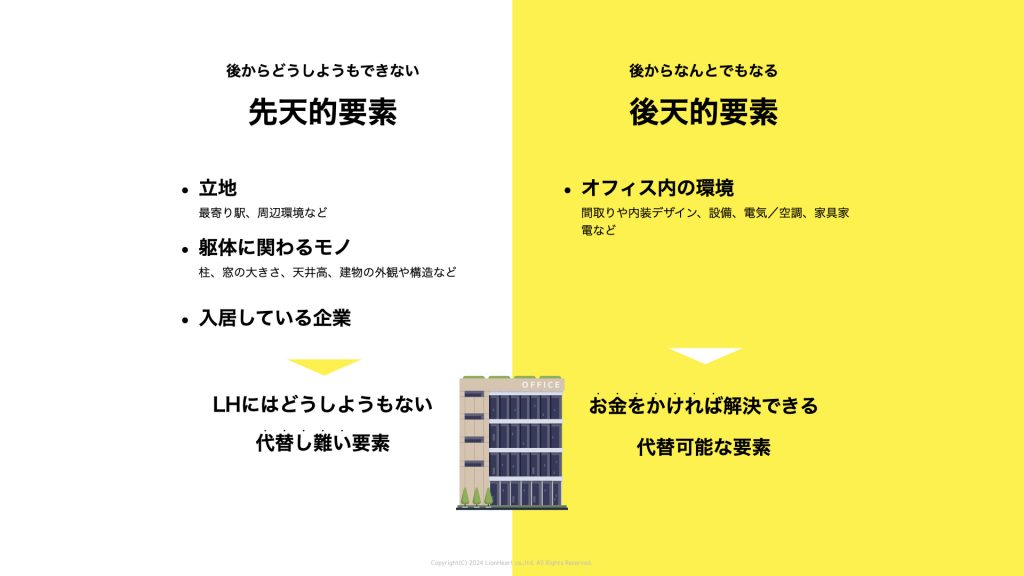

立地と物件(建物)は内装デザインでは完全できない代替不能な要素なので、慎重に選ぶ必要があります。

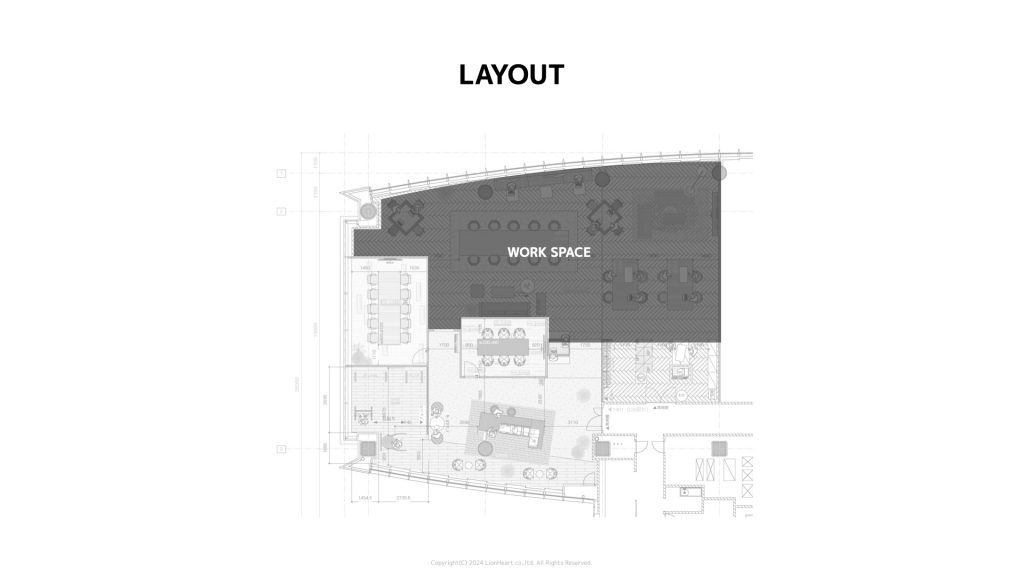

内装デザイン

- 壁を少なくして仲間の表情や様子が自然に見える空間。

→ 孤独感を減らし、困っている仲間や嬉しそうな瞬間に気づける。 - 人を動かす仕掛け

→ フリーアドレス制、ゴミ箱は2箇所のみ、電子レンジや冷蔵庫を集約したマグネットスペースで偶発的な交流を促す。 - ブランド体現

→ 各所に私たちの価値観(理念やビジョン)に基づいた設計思想を織り込み、意識せずとも価値観を体験できる設計に。

6. 数字では測れない効果

移転後、社内では自然発生的な会話や笑顔が増えました。

そして興味深いことに、採用の質が上がったのです。

分かりやすい例では、高学歴の応募者が増えました。

また、「こんな場所で働いてみたい」と思っていただけるようで、来社して面接した際にポジティブな印象を持たれることが多くなりました。

カジュアル面談の場でも、次の選考フローに進みたいと言ってくれる確率が非常に高く、あるHR系企業からは「他社に比べてもかなり高い数字(割合)」と言われています。

また、営業面でも効果がありました。

新規のお客様にはできるだけオフィスに来ていただくようにしています。

そこで理念経営やLHのデザインアプローチ、そして「目的や課題を把握することの重要性」を直接伝える——オフィスそのものがプレゼンテーションの舞台になっているのです。

来訪者や採用候補者は、エントランスを一歩踏み入れただけでLHの価値観を感じ取ります。

「オフィスって、こういう使い方があるんだ」という新しい気付きを与え、私たちに興味関心を持っていただけるようになりました。

7. オフィスは企業の未来を動かす装置

オフィス移転というのは、そもそも未来のことを考えるプロジェクトです。

例えば3年後の社員数を想定しなければ、執務エリアの席数すら決められません。

未来のお客様や求職者、パートナー企業を思い浮かべながら、彼らが訪れたときにどんな体験を提供するオフィスにするのか——そこまで想像して設計します。

つまり、ビジョンが明確でなければ、そのビジョン達成に貢献できるオフィスはつくれません。

今感じている不便や不満を解消できても、それは“現在”を良くするだけで、“未来”にはつながらないのです。

だからこそ「なぜその立地なのか?」「なぜその物件なのか?」「なぜそのデザインなのか?」という問いにすべて答えられることが必須です。

すべてが未来の理想状態に紐づいていなければなりません。

オフィスプロジェクトは現在に存在しながら、未来を妄想し、形にしていく——そんな興味深く、面白いプロジェクトです。

そして、その未来志向こそが、オフィスを企業を未来へ動かす装置へと変えるのです。